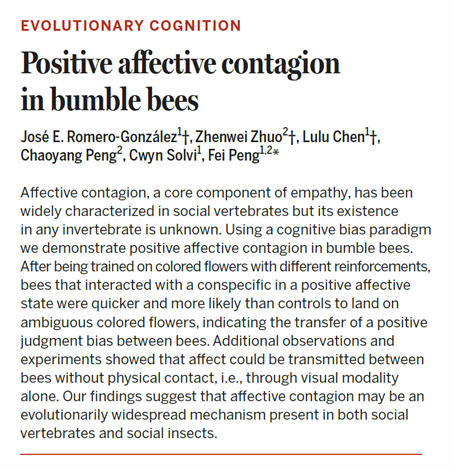

2025年10月23日,南方医科大学公共卫生学院心理学系彭飞教授课题组在国际顶级学术期刊《Science》上发表研究论文 “Positive affective contagion in bumblebees”(《熊蜂中的积极情绪传染》),并被选为当期封面论文(封面见下图)。该研究首次在无脊椎动物中实验证实了情绪状态可在个体间传递,为理解情绪与社会行为的进化根源打开了新的窗口。这是我校心理学科研团队独立完成的原创性工作,标志着我校在动物认知与比较心理学领域取得了具有国际影响力的重大突破。

情绪传染(affective contagion)是个体感受并匹配他人情绪状态的能力,被认为是共情能力(empathy)的最基础形式,也是驱动亲社会行为的重要心理基础。长期以来,这一能力被视为社会性哺乳动物特有的高级认知功能。近年来虽在渡鸦、斑马鱼等脊椎动物中观察到类似现象,但无脊椎动物是否具备情绪传染能力仍是悬而未决的重要科学问题。

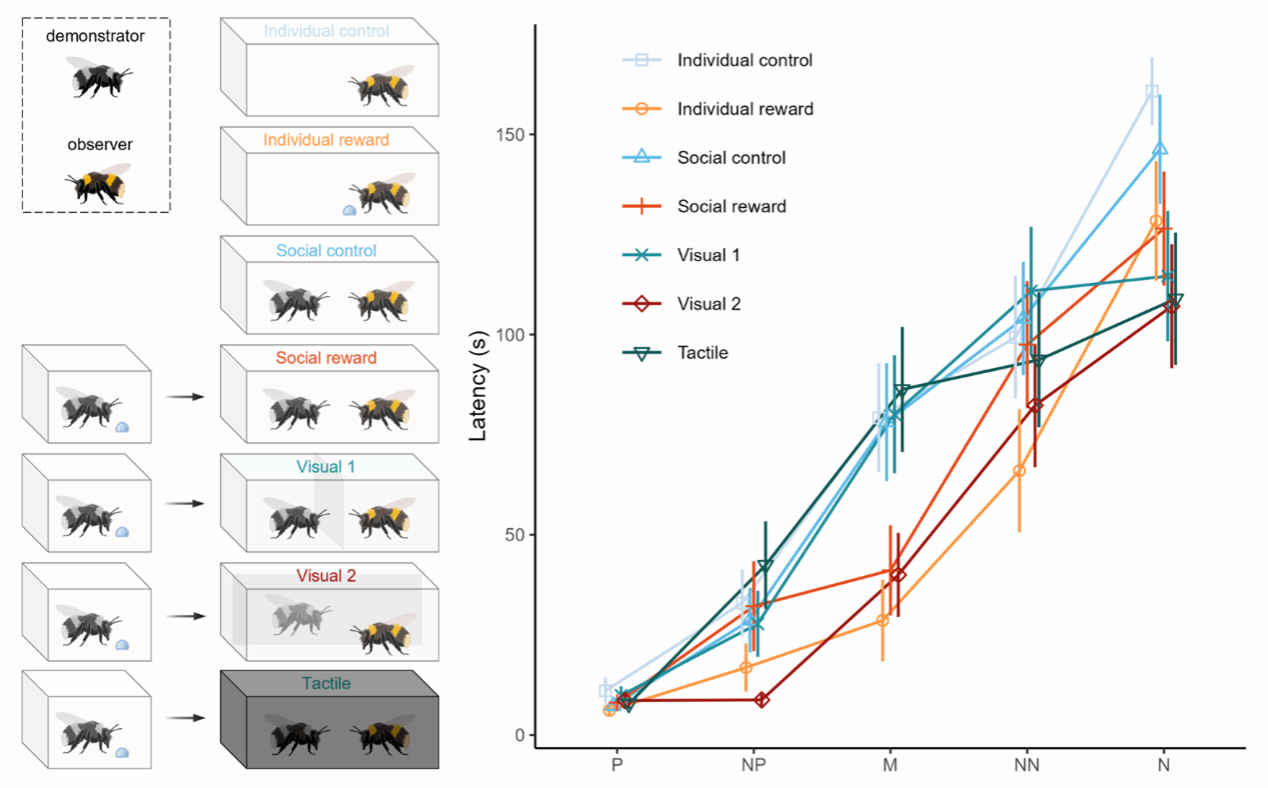

本研究基于心理学中的 “认知偏差(cognitive bias)”实验范式,系统探讨了熊蜂的情绪状态及传递的关键感官途径。彭飞教授团队首先通过操作性条件反射训练,使熊蜂学会区分两种颜色的花朵:一种颜色与糖水奖励相对应,另一种则无奖励。随后,团队在测试阶段引入颜色介于两者之间的“中性刺激”,并根据熊蜂在该情境下的反应速度和选择倾向评估其情绪状态。结果显示,处于积极情绪的熊蜂在面对模糊刺激时表现出更快的反应和更强的“乐观判断”。

在此情绪状态测量体系上,研究团队着重考察了情绪能否在熊蜂之间传递。结果显示,当熊蜂与处于积极情绪状态的同伴短暂接触后,其在模糊情境下的反应显著改变,表现为反应速度加快,并更频繁地将模糊刺激判断为与奖励相关的刺激。进一步实验表明,这种效应并非由触觉或嗅觉线索引发,而是仅通过视觉信息即可实现。换言之,熊蜂仅凭观察同伴的行为表现,就能“感染”对方的积极情绪状态。

熊蜂起源于约2500至4000万年前,在熊蜂中发现情绪传染,提示情绪与社会认知能力可能在生命演化早期阶段便已出现。仅拥有约一百万个神经元的熊蜂微型脑,能够实现

图 不同实验组对模糊刺激的反应时对比

社会情绪的共享,提示情绪与社会行为或可依托于高度简约的神经计算机制。这一发现为探索情绪的最小神经环路、社会认知的神经基础,以及人工智能中的情绪计算提供了新的视角与启发,同时也拓展了动物智能与意识研究的边界,为哲学层面关于情绪本质与动物主观体验的探讨提供了新参考。

该论文由南方医科大学独立完成,彭飞教授为独立通讯作者,珠江医院精神心理科博士后Jose Eric Romero-Gonzalez、心理学系博士生卓贞伟及粤港澳大湾区脑科学与类脑研究中心博士生陈露露为共同第一作者。研究工作获得国家自然科学基金、广东省基础与应用基础研究基金、广州市科技计划项目及粤港联合实验室的支持。

南方医科大学心理学系暨珠江医院精神心理科立足医科院校的学科优势,依托粤港澳大湾区脑科学与类脑研究中心、精神健康研究教育部重点实验室等国家与地区科研平台,已形成生理心理学、临床与咨询心理学、认知神经科学三大方向。未来,心理学系将继续发挥交叉融合优势,深化基础研究与临床实践的联动,聚焦国家战略与社会需求,着力培养具有国际视野与原创思维的高层次心理学科研人才,为构建中国特色心理学与社会心理服务体系贡献“南医”力量。

论文链接:

https://www.science.org/doi/full/10.1126/science.adr0216